Um Politik zu verstehen, braucht es einiges an Erfahrung und ein Eintauchen in die Materie. Ein Zitat sagt: "Nur wer die Vergangenheit kennt, kann die Gegenwart verstehen und die Zukunft gestalten" (August Bebel 1840-1913). Auch unser ehemaliger Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl (1930 - 2017) hat dieses Zitat in einer Rede vor dem Deutschen Bundestag 1995 verwendet. Da ist etwas Wahres dran, so habe ich es für mich verinnerlicht.

Nun gehörte Geschichte in der Schule nicht eben zu meinen Lieblingsfächern. Das elende lernen von irgendwelchen historischen Daten fand ich schrecklich. Was interessierte mich wann Kaiser XY geboren wurde, wann er gestorben ist und von/bis wann er regiert hat. Wozu brauchte ich dieses Wissen? Das begriff ich erst später, als wir anfingen zu reisen, als wir historischen Stätten besuchten, wie z. B. die alte Stadt Pompeji oder die historischen Stätten in Rom. Geschichtszahlen kann ich mir aber bis heute nicht merken.

Interessanter wurde der Geschichtsunterricht, als die Thematik sich mit der Zeit beschäftigte, die meine direkte Vergangenheit und mein Jetzt betraf. Ein erstes, sehr nachhaltiges Erlebnis, war der Film "Mein Kampf", der sich mit den Grauen des Nationalsozialismus beschäftigt. Ich habe diesen Film im Rahmen einer Schulmatinee im Panorama-Kino in Britz-Süd gesehen. Einige Mitschüler/innen sind während des Filmes rausgegangen, ich habe mir bei einigen Szenen die Hand vor die Augen gehalten. Es war einfach nur furchtbar. Der Film bestätigte in grausamer Weise, was wir schon im Geschichtsunterricht gehört hatten. Bei uns zu Hause wurde darüber nicht viel gesprochen. Ich bin heute noch entsetzt und kann nicht verstehen, dass es Menschen gibt, die so brutal und menschenverachtend handeln. Später habe ich noch einige Bücher über diese, so schwarze Epoche, gelesen. Auch der Film "Schindlers Liste" hat mich berührt. So etwas darf nie wieder geschehen.

In der Zeit, als ich die Oberschule besuchte und auch noch während meiner Ausbildung war der Sozialdemokrat Willy Brandt (1913-1982) regierender Bürgermeister in Berlin-West. Ich liebte diesen Mann. Fasziniert lauschte ich seinen leidenschaftlichen Reden zu den Kundgebungen am 01. Mai, dem Tag der Arbeit. Massen von Menschen waren unterwegs, um seinen Kampf um Freiheit und Demokratie während des kalten Krieges zu unterstützen.

Ein weiteres, großes politisches Erlebnis war der Besuch des amerikanischen Präsidenten, John F. Kennedy in Berlin. Am 26. Juni 1963, anlässlich des 15. Jahrestages der Luftbrücke, war dieser wichtige Mann in Berlin. Wir bekamen auf der Arbeit sogar frei, um die Kundgebung vor dem Rathaus Schöneberg zu besuchen. So stand ich mitten in den Menschenmassen um der Rede Kennedys zu lauschen.

Foto von der Kundgebung am 26. Juni 1963 - Wikipedia

Aufgeregt ging ich dort hin. Meine Gefühle fuhren Achterbahn. Im „Willy-Brandt-Saal“ versammelten sich die geladenen Gäste, um dem Festakt beizuwohnen, in dem in Reden an den Kennedy-Besuch erinnert wurde. Ein Zeitzeuge, Prof. Egon Bahr, der damalige Sprecher des Regierenden Bürgermeisters Willy Brandt, sprach von der Bedeutung dieses Staatsbesuches und plauderte auch ein wenig über Dinge, die sich hinter den Kulissen abgespielt haben.

Die Freiheitsglocke läutete, das Freiheitsgelöbnis wurde gesprochen und Schüler der John F. Kennedy – Schule sorgten für eine musikalische Untermalung. Zum Schluss sangen alle gemeinsam die deutsche Nationalhymne.

Die Begeisterung der Menschen war unvorstellbar. Dieser gutaussehende, charismatische Mann kam uns vor, wie ein Mensch von einem anderen Stern. Er gab den gebeutelten Berlinern Hoffnung, versprach, dass Amerika immer an der Seite der geteilten Stadt stehen wird und sprach dann die unvegessenen Worte "...ich bin ein Berliner!" Mit dabei waren Bundeskanzler Konrad Adenauer, der Regierende Bürgermeister Willy Brandt und andere hohe Politiker. Siehe hierzu auch mein Statement unter : Gisela Streichhardt: Mensch von einem anderen Stern

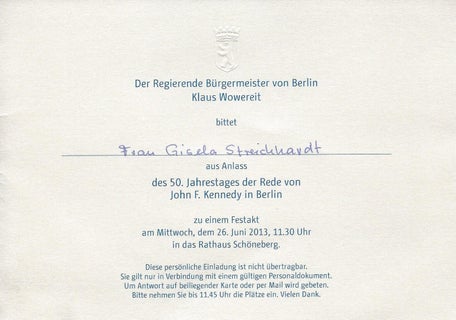

50 Jahre später bekam ich von dem, zu dieser Zeit Regierenden Bürgermeister, Klaus Wowereit, eine Einladung zum Festakt anlässlich des 50. Jahrestages dieser Kundgebung.

Ich bin dankbar, Teil dieses Festaktes gewesen zu sein. Bei einem anschlißenden Empfang in der Brandenburghalle konnte ich noch ein paar Worte mit unserem "Regierenden" wechseln, und mich persönlich für die Einladung bedanken.

Der Regierende Bürgermeister von Berlin (2001-2014), Klaus Wowereit, bei seiner Rede zum Festakt.

Das nächste politische Ereignis war ein trauriges. Wir jungen Leute waren auf dem Weg zur Tanzstunde, als die Nachricht von der Ermordung John F. Kennedys kam. Ein knappes halbes Jahr nach diesem beeindruckenden Auftritt am Rathaus Schöneberg in Berlin wurde er am 22. November 1963 im US-Staat Dallas erschossen. An Tanzstunde war nicht mehr zu denken. Nicht nur wir, die Welt trauerte um diesen Mann. In der folgenden Woche, den genauen Tag weiß ich nicht mehr, nahmen wir an einem Trauerzug durch die City Berlin-West teil. Schweigend mit Fackeln in den Händen gedachten wir dieses großen Staatsmannes.

In den folgenden Jahren nahm ich die politische Entwicklung in Berlin und Deutschland zur Kenntnis. Meine politischen Sachkenntmisse waren noch recht eingeschränkt. Ich kannte die Namen einiger wichtiger Politker und Ihre Ämter, wusste den Unterschied zwischen Diktatur, Monarchie und Demokratie, aber Details über die einzelnen Struckturen waren mir noch nicht geläufig. Das war zwar alles in der Schule gelehrt worden, aber wie schon gesagt - der Geschichtsuntericht...! Den Bau der Berliner Mauer am 13. August 1961 erlebte ich aus der Zeitung und dem Rundfunk. Einen Fernseher gab es bei uns zu Hause noch nicht. Auch in der Schule wurde das thematisiert. Ich fand das alles schrecklich, hatte aber persönlich damit nicht viel zu tun, da wir weder nahe Verwandte noch Freunde in der DDR hatten. Zu der Verwandtschaft meines Großvaters in Frankfurt/Oder gab es nicht viel Kontakte. Großartig gereist sind wir auch nicht und wenn ich dann doch einmal nach Westdeutschland gefahren bin z. B. beim Schulausflug, fanden wir die Grenzkontrollen zwar lästig, aber es war eben so. Ich hatte gelernt, mich an diesen Stellen möglichst unauffällig zu verhalten. Auch später, als wir als junge Familie mit dem Auto in die Ferien gefahren sind, beachteten wir penibel die Vorschriften, die für die Nutzung der Transitstrecke zwischen Berlin-West und dem Bundesgebiet vorgegeben waren.

Dennoch ließen mich die Bilder, die um die Welt gingen nicht kalt. Der Soldat, der in letzter Minute noch den Stacheldraht überwindet, Menschen, die von ihren engsten Angehörigen getrennt, noch versuchen, sich über den Stacheldraht die Hände zu reichen. Die vielen Mauertoten, die wie Tiere von den Grenzern abgeknallt wurden, nur weil sie in die Freihet wollten.

Bei uns zu Hause wurden mindesten ein Mal am Tag im Radio die aktuellen Nachrichten gehört, als Tageszeitung gab es die "Berliner-Morgenpost". Mich interessierten da aber eher die "Schlager der Woche" oder in der Zeitung das Kinoprogramm. Das änderte sich erst mit zunehmenden Alter. Im Oktober 1969 wurde Willy Brandt zum Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland gewählt. Er übte noch immer die gleiche Faszination auf mich aus. Unter seiner Regierungszeit erreichte er eine Annäherung mit der DDR. Nach langer Zeit wurde es für die Menschen wieder möglich, ihre Angehörigen im anderen Teil der Stadt zu besuchen. Das war aber mit großem Aufwand verbunden. Es mussten Passagierscheine beantragt werden, es gab Auflagen über die Ein- und Ausreise und auch über das, was man den Lieben in DDR mitnehmen durfte, gab es Vorschriften. Auch galt das nur von West nach Ost. Umgekehrt durften nur Menschen im Rentenalter in den "Westen", und auch das war streng reglementiert.

Kurz nach der Einführung des Passierscheinabkommenes unterwarfen auch wir uns dem Procedere zur Einreise nach Berlin-Ost. Wir hatten gehört, dass der Weihnachtsmarkt am Alexanderplatz sehr schön sein sollte. Auch war ich selbst noch nie in Berlin-Ost. Also fuhren wir mit den Kindern dorthin. Neben den Gebühren für den Passagierschein und 15,00 DM Straßenbenutzungsbebühren - wenn man mit dem Auto fuhr - musste man pro Person 25,00 DM 1:1 in Ostmark umtauschen, durfte aber keine Ostmark mehr ausführen. Wir dachten, alles nicht so schlimm, ein wenig Geld brauchten wir ja auf dem Weihnachtsmarkt auch. Bis dahin habe ich nicht gewusst, wie schwer es sein konnte 50,00 Ostmark auzugeben. Unsere Kinder konnten Karussell fahren in Dauerschleife, wir haben gegessen und getrunken und hatten noch immer Geld übrig. Etwas kaufen zum mitnehmen, war sinnlos, da uns das beim Grenzübertritt nach Berlin-West sich abgenommen worden wäre. Also noch einmal Karussell, noch eine Bockwurst und den Rest warfen wir dann am Bahnhof in die bereitgestellten Sammelbehälter. Das war nun alles aufregend, der Weihnachtsmarkt war wirkich schön, trotzdem waren wir froh, wieder die Grenze hinter uns gelassen zu haben.

Später wiederholten wir solch eine Fahrt noch einmal. Es gab Erlebnisse, die kurios waren, und mir zu denken gaben. Ein Beispiel: Am Alexanderplatz gab es eine Wurstbude. Die Bockwurst schmeckte dort wirklich lecker, wie wir schon vom Weihnachtsmarkt her wussten. Wir reihten uns in eine lange Schlange von Menschen ein, die schon dort anstanden. Kurz bevor wir an der Reihe gewesen wären, machte die Verkäuferin die Klappe zu, mit dem Hinweis "Mittagspause"! Hinter uns hatten sich auch schon wieder viele Menschen angestellt. Wir waren fasssungslos, haben aber nichts gesagt. Das hätte bei uns in Berlin-West kein Imbissverkäufer getan, sich solch ein Geschäft entgehen zu lassen. Nun war meine Neugier geweckt, und ich fing an, mich mit den Strukturen der DDR zu beschäftigen.

Durch die Beeinflussung eines Bekannten trat ich etwa 1970/71 als Mitglied in die Sozialdemokratische Partei (SPD) ein. Die Mitglieder der Ortsgruppe trafen sich einmal im Monat. Ich war neugierig. Ein Jahr später wechselten wir nach Rudow, und nun gehörte ich zur Ortsgruppe Gropiusstadt. Auch dort ging ich zur Mitgliederversammlung. Die kalte Dusche folgte bald. Nach ein paar Teilnahmen an den Mitgliederversammlungen der Ortsgruppe, lernte ich, was Parteiraison bedeutet. Als "Neue", die dann noch unbequeme Fragen stellte oder Widerworte gab, wurde ich sofort niedergeredet. Ich begriff: "Die Partei hat immer recht". Im Anschluss an die Versammlung traf man sich dann meist noch am Biertresen. Dort erlebte ich, wie dort zwischen den Vorsitzenden Absprachen getroffen wurden, wer in welches Amt gehoben werden sollte und in welche Richtungen Abstimmungen geleitet werden sollten. Ich verstehe heute vieles anders, nur damals mit meinen 25 Jahren, war ich total ernüchtert. Zwei Dinge waren danach für meinen Austritt ausschlaggebend. Ersten war es mit dem sehr niedrigen Mitgliedbeitrag, den ich mit meinem geringen Einkommen zu zahlen hatte, nicht getan. Ständig wollten die Kassierer die sogenannten "Sozialmarken" verkaufen. Je mehr sich davon in einem Mitgliedsbuch ansammelten, je besser war man angesehen. Das konnte ich mir mit unserem ohnehin schmalen Hauhaltsbudget nicht leisten. Zweiten erwartete man eine Mitarbeit. Gebraucht wurden ständig Inkassoleute. Damals wurde der Beitrag in bar eingenommen. Dazu kam eine Erwartung zur Mitarbeit an Infoständen. Dazu hatte ich keine Zeit. Zwischen Berufstätigkeit, zwei Kindern und Haushalt wollte ich das nicht auch noch. Also trat ich aus diesem Verein wieder aus, zumal mir der Weg, den die SPD damals ging nicht mehr gefiel.

Ich war so etwa 28/29 Jahre alt, als ich nach meinem Austritt aus der SPD anfing, mich näher mit den unterschiedlichen Meinungsbildern der einzelnen Parteien zu beschäftigen. Zu dieser Zeit war Helmut Schmidt von der SPD Bundeskanzler. Er folgte Willy Brandt im Jahr 1974. Willy Brandt war über eine Spionageaffähre gestolpert. 1982 folgte Dr. Helmut Kohl, der für 16 Jahre die Fäden der Bundesrepublik Deutschlands in den Händen hielt.

In seine Zeit fällt die Deutsche Einheit. Als am 09. November 1989 die Mauer fiel, ging ein Erdbeben durch das Land. Ich selbst war zu diesem Zeitpunkt bereits das zweite Mal verheiratet und beruflich etabliert. Als ich am frühen Morgen ins Büro fahren wollte, und auf die Karl-Marx-Straße in Berlin - Neukölln einbog um zur U-Bahnstation zu gehen, wunderte ich mich über die vielen Autos, vornehmlich "Trabbis", wie sie eigentlich nur in der DDR gefahren wurden. An der U-Bahnstation stand ein Mitarbeiter der BVG. Ich frgte ihn, ob er wisse, was das zu bedeuten hätte. Er antwortete mir: "Junge Frau, die Grenzen sind auf, die Mauer ist gefallen"! Ich besorgte mir schnellstens eine Tageszeitung, eigentlich wie jeden Morgen. Auf dem Titel stand in großen Lettern "Die Mauer ist auf". Auf dem U-Bahnhof waren viele Menschen, auch in der Bahn selbst, war es erheblich voller als sonst. Ich fand noch einen Platz und hatte beim Lesen der B.Z Tränen in den Augen. Auch im Büro gab es im Kollegenkreis kein anderes Thema. An Arbeit war zunächt einmal nicht zu denken. Jede/r wusste etwas zu erzählen, bei einigen standen in Nacht Familienangehörige aus dem Ostteil der Stadt vor der Tür.

Die näheren Umstände erfuhr ich dann erst am Abend aus den Nachrichten. Es war der Wahnsinn, was sich da abspielte. In den nächsten Tagen und Wochen waren die Straßen in der Innenstadt rappelvoll. Es gab Tage, da hatte ich Schwierigkeiten, nach Fereirabend nach Hause zu kommen, telweise waren die U-Bahnhöfe wegen der Menschnmassen gesperrt. Die Geschäfte waren teilweise leergekauft. DDR-Bürger, die nach West-Berlin kamen erhielten 100 DM Begrüßungsgeld. An den Banken bildeten sich lange Schlangen. Gleich am folgenden Wochenende setzten auch wir uns ins Auto und fuhren über den Grenzübergang Sonnenallee nach Ost-Berlin. Irre! Ohne Kontrollen, einfach so, wir waren fassungslos, aber auch glücklich. Aber zunächst blieb eine gewisse Skepsis. Ist das dauerhaft, oder machen "Die" (Machthaber der DDR) wieder zu? Erst die folgenden Tage und Wochen sollten zeigen, wie die Entwicklung weiter ging, nämlich in Richtung Deutsche Einheit.

Die erste Urlaubsreise mit dem Auto war Adrenalin pur. Wir konnten einfach so aus Berlin rausfahren, ohne jegliche Kontrollen. Der ersten Euphorie folgte aber bald Ernüchterung. Als am 03. Oktober 1990 die Deutsche Einheit vollzogen wurde, bald darauf die DDR-Mark gegen die DM ausgetauscht wurde, begannen die Menschen in Ost und West zu begreifen, dass es das ganze, sicher positive, Ereignis nicht zum Nulltarif gab. Kostete es den Westdeutschen Bundesbürgern "nur" Geld, so änderte sich für die Bürgerinnen und Bürger der nun ehemaligen DDR fast alles. Nachdem in der DDR ja alles reglementiert war, mussten die Menschen mit der neu gewonnen Freiheit umgehen und Eigenverantwortung tragen. Es blieb kein Stein mehr auf dem anderen, von der Krankenversicherung bis hin zum Arbeitsplatz veränderte sich alles. Die Wirtschaft war marode, Eigentumverhältnisse mussten geklärt werden und zum Überfluss gab es findige Vertreter von Versicherungen und anderen Haustürverkäufern, die die Unwissenheit der Menschen ausnutzten und versuchten, dem Eskimo einen Kühlschrank zu verkaufen. In Westberlin fiel die "Berlinzulage" weg, die Arbeitnehmer auf Grund der Sonderlage der Stadt bekommen hatten, dafür wurde der Solidaritätszuschlag eingeführt, um die massiven Kosten für den "Aufbau Ost" zu finanzieren.

Da wundert es nicht, dass viele Menschen unzufrieden wurden. Die einen hatten plötzlich weniger Geld im Portemaie, die anderen mussten sich an viele neue Dinge und Abläufe gewöhnen. Nur wenige konnten oder wollten die Situation verstehen und wünschten sich die Mauer zurück, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen. Die verantwortlichen Politiker hatten Mühe die Lage zu klären. Aber ich glaube, bei einigen ist das bis heute, 35 Jahre danach, noch nicht richtig angekommen. Ja, Freiheit bedeutet auch Selbstverantwortung und Eigeninitiative.

Unsere Besuche in der Gedenkstätte Bautzen und im "Stasi-Museum" in Berlin Lichtenberg waren schockierend. Man kann sich gar nicht vorstellen, mit welch perfieden Mitteln der Wille der Menschen gebrochen wurde, die sich gegen den Unrechtsstaat aufgelehnt haben.

Ich selbst habe in dieser ganzen Zeit viel gelernt. nicht nur beruflich habe ich es geschafft, mir einen festen Platz zu erarbeiten. Ich habe mich gewerkschaftlich engagiert, habe Betriebsratsarbeit gemacht und war 10 Jahre ehrenamtliche Arbeitsrichterin. Gesetze und Paragraphen sind zu einem Hobby geworden, vornehmlich das Arbeitsrecht. In vielen Seminaren habe ich die Unterschiede zwischen dem Arbeitsrecht im Inland und in anderen Ländern zu verstehen gelernt. Andere Seminare, im Rahmen der politischen Weiterbildung brachten mir die Europäische Union näher. Ich lernte, was der Vertrag von Maastricht bedeutet und wie es zur Einführung der EURO kam.

Ich besuchte fast alle Regierungsgebäude in Berlin, und erfuhr, was die einzelnen Gremien bedeuten und was ihre Aufgaben sind. Legislative, Exekutive und Judikative sind auch keine Fremdwörter mehr. Die Aufgabenverteilung zwischen Bund und Ländern ist mir ebenso geläufig, wie die Aufgaben zwischen Bundestag und Bundesrat.

Auch noch heute, wo ich dem Berufsleben lange Ade gesagt habe, bin ich politisch und gesellschaftlich interessiert. Mein Recht an Wahlen teilzunehmen ist für mich eine Bürgerpflicht.

Ich bin dankbar, das meine Generation hier in Deutschland und in Europa nunmehr fast 80 Jahre in Frieden und Freiheit leben durften. Möge dies unseren Kindern und Enkelkindern erhalten bleiben.

Inschrift auf der Freiheitsglocke:

“That this world under God shall have a new birth of freedom.”

(„Möge diese Welt mit Gottes Hilfe eine Wiedergeburt der Freiheit erleben.“)

Das Freiheitsgelöbnis, das zum Geläut der Glocke gesprochen wird:

„Ich glaube an die Unantastbarkeit und an die Würde jedes einzelnen Menschen. Ich glaube, dass allen

Menschen von Gott das gleiche Recht auf Freiheit gegeben wurde. Ich verspreche, jedem Angriff auf die

Freiheit und der Tyrannei Widerstand zu leisten, wo auch immer sie auftreten mögen.“